SAYA mengenal Nils Bubandt saat masih duduk di bangku SMP. Orang Buli, karib menyapanya dengan “Mister”. Setiap kali berpapasan di jalan, sapaan yang terdengar selalu sama: “Mister fan manca?”—Tuan mau ke mana?

Tapi yang membuat kami kagum, terutama bagi orang Buli Asal, adalah kefasihannya berbahasa Buli. Bahkan di kalangan anak muda sekarang, tidak semua mampu berbicara sefasih Nils Bubandt.

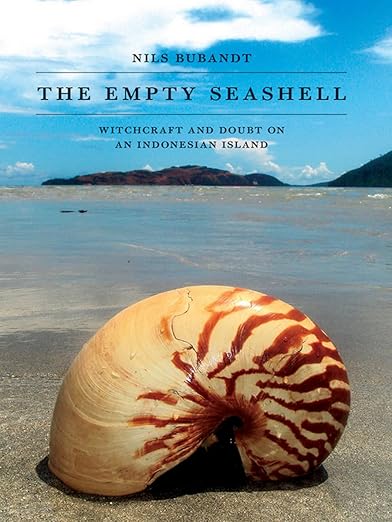

Kefasihan itu tak hanya kemampuan bahasa, melainkan cermin dari kedalaman pergaulannya dengan orang Buli, yang kelak terwujud dalam karya etnografinya The Empty Seashell: Witchcraft and Doubt on an Indonesian Island.

Penulis: Nils Bubandt

Penerbit: Cornell University Press, 2014

Tebal: ± 320 halaman

ISBN: 978-0-8014-7945-8 (paperback)

***

Nils Bubandt, antropolog asal Denmark, menghabiskan lebih dari dua dekade meneliti kampung pesisir Buli di Halmahera Timur. Karyanya The Empty Seashell memadukan etnografi mendalam dan teori filsafat untuk membedah konsep gua—penyihir kanibal dalam kosmologi lokal—dan bagaimana fenomena ini hidup di dalam ketidakpastian, keraguan, dan ambiguitas sosial. Bubandt menolak pandangan klasik yang melihat sihir hanya sebagai “kepercayaan” atau sistem penjelasan. Buatnya, gua adalah sebuah aporia—pengalaman yang tak berujung, tak bisa diputuskan, dan terus membentuk relasi sosial, bahkan di tengah arus modernitas.

Bubandt memisahkan gua (witchcraft) dari sihir (sorcery) dalam tradisi Buli. Sihir adalah keterampilan yang bisa dipelajari, diperdagangkan, dan digunakan untuk tujuan tertentu, sering kali bersifat politik. Sebaliknya, gua adalah kualitas bawaan tubuh yang tak selalu disadari pelakunya, menyerang secara lokal, dan tidak memberi keuntungan sosial atau politik.

Masyarakat Buli hidup dalam ketidakpastian permanen: siapa saja bisa menjadi gua, bahkan tanpa mengetahuinya. Keraguan ini tak menghapus keyakinan, justru menjadi kondisi hidup yang terus diolah melalui ritual, narasi, dan strategi sosial.

Dalam analisisnya, Bubandt menggunakan konsep aporia dari Derrida untuk menunjukkan bahwa realitas gua adalah paradoks yang tak bisa diselesaikan: nyata sekaligus tak terlihat, hadir sekaligus absen.

Buku ini juga menelusuri sejarah panjang upaya masyarakat Buli untuk menghapus gua, mulai dari pengaruh misi Kristen, aturan kolonial dan negara, hingga janji modernitas. Namun, seperti hantu yang tak mau pergi, gua terus beradaptasi dalam konteks baru.

Etnografi ke Ekstraktivisme

Saya tertarik membaca Sampul buku The Empty Seashell yang menampilkan cangkang nautilus kosong di tepi pantai Teluk Buli, dengan latar Pulau Gei—yang kini telah selesai ditambang PT. Aneka Tambang dan dibiarkan menganga begitu saja.

Dalam narasi Bubandt, cangkang kosong adalah simbol “kehadiran dalam ketiadaan”: bukti fisik gua yang tak pernah terlihat langsung. Menggunakan semiotik kontemporer, cangkang itu juga menjadi metafora tubuh alam Halmahera yang telah dikosongkan oleh ekstraktivisme—hutan, laut, dan tanahnya diambil, menyisakan kulit indah untuk konsumsi visual global.

Pulau Gei di latar belakang adalah horizon yang tergadai. Ia adalah “ghost image” yang mengisyaratkan kekuatan tak kasat mata namun nyata: industri tambang yang, seperti gua, datang dari pinggiran, masuk ke pusat kehidupan, dan meninggalkan jejak kerusakan.

Wajah baru Suanggi

Dalam kosmologi Buli, gua dan suanggi adalah predator sosial yang bekerja di ruang ambiguitas—terlihat dan tak terlihat, diketahui namun diragukan. Pola ini selaras dengan cara industri tambang beroperasi: masuk dengan janji pekerjaan dan pembangunan dan CSR, namun meninggalkan kerusakan ekologis dan sosial. Hantu itu kini berwujud korporasi, konsesi, dan kapal tongkang.

Pantai Teluk Buli di foto adalah ruang liminal, perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kini, ia juga menjadi batas antara kehidupan sehari-hari masyarakat dan kekuatan ekonomi-politik global yang sulit dihadapi secara langsung.

The Empty Seashell adalah salah satu etnografi paling penting dari Maluku Utara, menggabungkan detail kehidupan lokal dengan refleksi teoretis tingkat tinggi. Ia mengajak pembaca memahami bahwa gua tidak bisa dihapus dengan modernitas, sebagaimana ekstraktivisme tak bisa dihapus hanya dengan retorika pembangunan berkelanjutan.

Dengan pembacaan semiotik di sampulnya, buku ini juga membuka kemungkinan tafsir baru: gua sebagai metafora ekstraktivisme yang mengosongkan tubuh alam dan sosial Halmahera. Membaca buku ini hari ini berarti juga membaca lanskap Buli sebagai teks—teks yang di dalamnya mitos, sejarah, dan kapitalisme global saling menjelma satu sama lain.

Said Marsaoly adalah Pegiat Salawaku Institute, bermukim di Teluk Buli, Halmahera Timur

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.