LAKON asmara menjadi rumit gara-gara pertanyaan. Yang mengajukan tanya mungkin iseng atau menuntut kepastian. Pertanyaan yang diajukan kadang menyulitkan jawaban-jawaban. Asmara itu pertanyaan-pertanyaan. Yang menjawab mudah salah, Jawaban benar sulit diperoleh secara cepat. Jawaban yang diberikan kadang malah melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang melelahkan dengan kemustahilan-kemustahilan. Namun, asmara tanpa pertanyaan itu mirip puisi yang gagal sejak larik pertama.

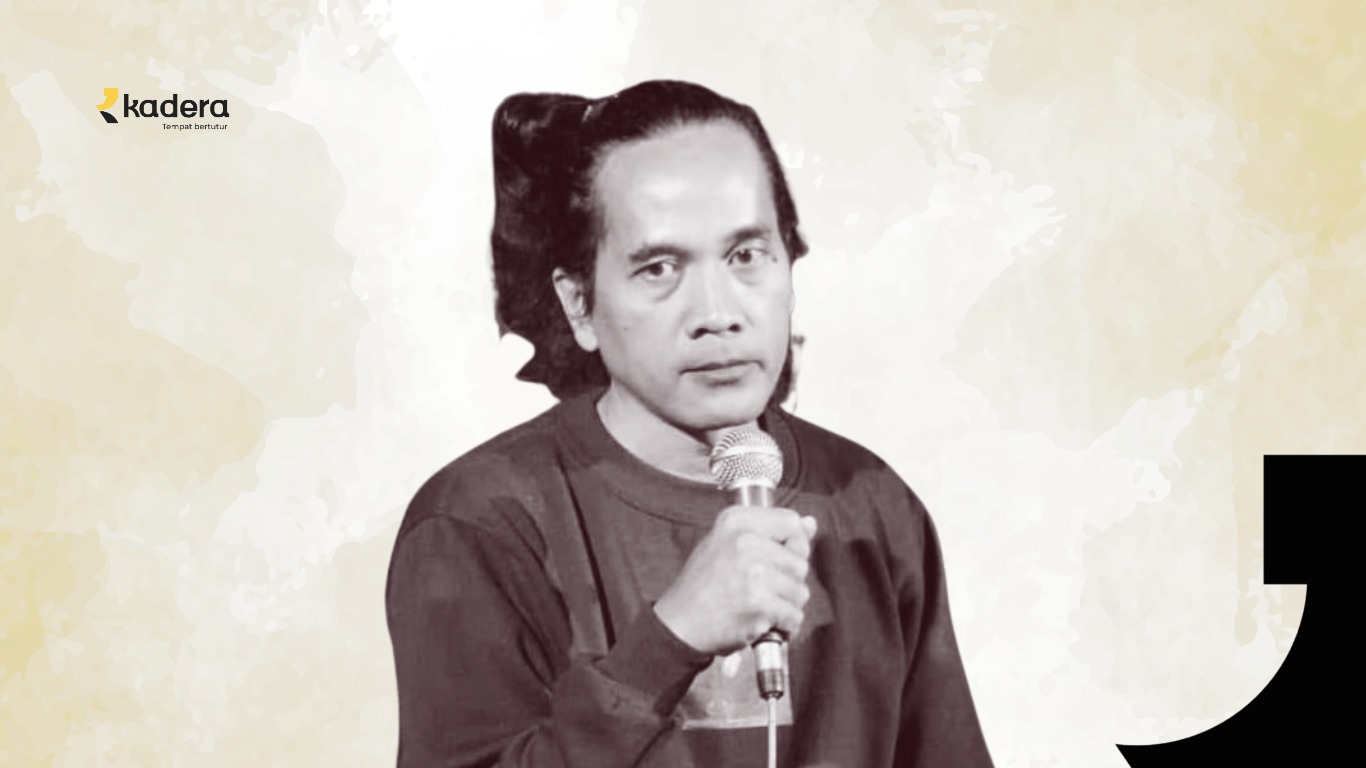

Kita ingin turut merasakannya dengan membuka buku berjudul Aku Yang Tak Bernama di Hatimu (2018), yang memuat puisi-puisi gubahan Egha Latoya. Yang rajin mengikuti perkembangan sastra dan selalu berpikiran berat, terduga tidak mengetahui Egha Latoya. Yang lain condong mengenalnya lewat lagu-lagu yang sering berselera sendu.

Puisi yang berjudul “Mimpimu” terbaca mengesankan ditentukan satu larik pertanyaan. Larik-larik yang lain bertanda baca titik. Adanya penggunaan satu tanda tanya membikin pembaca meyakini asmara mustahil tanpa pertanyaan.

Yang ditulis Egha Latoya: Katamu aku adalah mimpimu, mimpi yang selalu ingin/ kau temui di setiap pejammu. Tetapi, ada yang kaulupakan/ tentang mimpimu.// Kesengajaan kau pilih untuk melukai mimpimu pada sore itu./ Kau menghancurkan mimpi itu. mimpimu.// Apa aku pantas membenarkan mimpimu?// Kataku, kau adalah mimpi buruk di setiap hirupku,/ di seluruhku. Puisi yang tidak terlalu sulit melibatkan perasaan pembaca, yang membayangkan dalam jalinan asmara sedang bermasalah. Kalimat yang dibuat itu menanti jawaban, yang tidak wajib mengikutkan selusin kalimat argumentatif. Yang menjawab cukup menggunakan satu kata.

Yang bertanya dan menjawab dalam asmara biasa menimbulkan curiga, lega, takut, jengkel, girang, dan murung. Dampak pertanyaan sering tidak terduga bila latarnya belum jelas dan pilihan waktunya salah. Pertanyaan yang tergesa atau telanjur diajukan justru “membunuh” perasaan atau membuat benci beranakpinak.

Asmara tidak bisa habis dimasalahkan meski matahari sudah terbit selama 300 hari. Yang tidak mau mampus gara-gara asmara dan merasakan sia-sia yang mengental boleh melampiaskan segalanya dengan mengomeli kekuasaan. Konon, kekuatan yang terkandung dalam kerumitan asmara bisa menjadi revolusioner dan meledak bila diarahkan ke kekuasaan.

Kita jangan lagi membawa puisi-puisi gubahan Egha Latoya untuk bertanya tentang kekuasaan. Beberapa hari yang lalu, ada jurnalis yang mengabarkan dirinya mendapat masalah dalam situasi politik yang judes. Ia mengajukan pertanyaan kepada penguasa. Konon, pertanyaan itu menimbulkan ketakutan dan kemarahan. Pertanyaan yang dianggap tidak pantas atau merugikan kepentingan penguasa.

Kejadian itu bertambah rumit setelah mendapat tanggapan publik. Kritik-kritik berdatangan dan “pertanyaan” menjadi bahaya. Publik seperti mendapat peringatan agar menyusun dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang biasa-biasa saja saat ada di hadapan penguasa. Pertanyaan yang “mengganggu” dapat mengacaukan dan membuyarkan pujian-pujian yang mengarah kepada penguasa.

Yang pernah membaca novel berjudul Blindness gubahan Jose Saramago menyadari renungan atas pertanyaan. Ada tokoh yang tiba-tiba buta saat ia berada di jalan. Buta yang menimbulkan panik. Petaka itu diawali dengan situasi jalan yang brengsek. Pada akhirnya, tokoh yang tiba-tiba buta merepotkan orang lain, yang sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan demi keselamatan dan ketenangan.

Pertanyaan di situ digunakan agar tokoh dapat kembali ke rumah. Namun, pertanyaan-pertanyaan menderas mengenai banyak hal setelah yang biasanya melihat tiba-tiba menanggungkan buta. Pertanyaan untuk membantu lekas ditandingi pertanyaan yang filosofis yang nantinya absurd. Pertanyaan-pertanyaan atas kebutaan menyibukkan pembaca yang sering kagetan dan penasaran.

Kita jangan menggunakan novel gubahan Jose Saramago untuk dikutip dalam menanggapi jutaan orang yang bertanya di negara yang sedang membuat sumpah keramat bertema makanan bergizi. Kita tidak boleh menuduh para pejabat tidak melihat kejadian-kejadian buruk yang menimpa ribuan anak dan remaja. Mereka tidak buta tapi menganggap yang terjadi itu belum masalah terbesar. Artinya, negara belum darurat. Jadi, serbuan pertanyaan yang diajukan jutaan orang cukup diladeni “permintaan maaf” dan janji melakukan pembenahan agar jutaan anak dan remaja tetap mengikuti “perintah” menyantap makanan bergizi. Kita mengira telah terjadi “kebutaan” kebenaran atas risiko-risiko yang sudah terjadi dan yang bakal terjadi.

Hari-hari yang membutuhkan jawaban. Kita yang menunggu sedikit jawaban boleh sibuk belajar tentang pertanyaan-pertanyaan kepada Nietzsche, Pablo Neruda, Albert Camus, Umberto Eco, Rendra, Mahbub Djunaidi, Goenawan Mohamad, dan lain-lain.

Kita yang perlahan mulai tidak mengakui kenyataan-kenyataan memilih terjebak dalam khayalan. Akhirnya, kita boleh memihak dengan memilih hidup dalam negeri dongeng. Padahal, kita telanjur menderita dan dikutuk seribu pertanyaan.

Maka, tiba saatnya kita berlagak bertanya melalui cerita berjudul Harun dan Samudra Dongeng yang digubah Salman Rushdie. Di situ, kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan menuntut jawab yang sulit ketimbang jawab tentang makanan bergizi di suatu negara.

Tokoh yang bertanya, yang tidak yakin bisa menjawab: “Apa gunanya dongeng-dongeng itu? Hidup bukanlah sebuah buku cerita atau toko lelucon.” Yang terpenting kalimat pertanyaan atau kalimat yang mengikutinya? Kita boleh menjawab tentang kegunaan dongeng. Namun, menanggapi masalah “buku cerita” atau “toko lelucon” itu dapat membuat kita lupa dengan pertanyaan-pertanyaan yang mustahil mendapat jawaban di negara besar. Padahal, jawaban berupa petilan dongeng picisan saja masih bisa dimaklumi meski tidak mengandung kebenaran sekecil biji sawi.

Pada akhirnya, kita ingin mengoreksi diri mengenai kepantasan sebagai pemberi pertanyaan. Yakin bahwa hidup di abad XXI tidak membahagiakan jika keseringan bertanya dan tidak pernah mendapat jawaban. Maka, demontrasi dan petisi agar dilakukan penangkapan dan pemenjaraan pertanyaan-pertanyaan adalah keniscayaan.

Kabut merupakan nama pena dari seorang pengarsip, esais, dan kritikus sastra Indonesia

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.